Le città degli sciocchi 1

Ogni nazione ha o ha avuto il proprio "paese degli sciocchi", una città o più raramente un'intera regione, che ha la funzione di divertire i propri vicini e far credere loro di rientrare a pieno titolo nel novero dei "furbi". La città presa di mira diviene un luogo in cui regna la follia, o almeno la stranezza, un po' come avviene per le barzellette sui carabinieri. Il fenomeno è universale e antico, perché universale e antico è il bisogno di sentirsi superiori agli altri uomini, dimenticandosi che la vera follia è quotidiana e condivisa. Come scriveva Tommaso Campanella, uno che di gabbie e di matti era diventato esperto suo malgrado: "Gabbia de' matti è il mondo". Gli antichi greci consideravano sciocchi gli abitanti della Beozia e quelli della città di Abdera. Ancora oggi il termine "beota" è un insulto piuttosto comune in italiano, benché fossero beoti illustri personaggi come Pindaro e Plutarco. La Beozia era, al tempo, una regione agricola piuttosto arretrata culturalmente e perciò i suoi abitanti erano disprezzati dagli ateniesi che li consideravano zotici, ottusi, ignoranti e facili da ingannare. In proposito esiste un aneddoto riportato negli "Stratagemmi" di Polieno dove si legge di una guerra tra Traci e Beoti: "Posciaché i Traci furono sconfitti nel fatto d'arme, il quale si fece contro i Beoti alla palude Copaida, si ritirarono in Elicona, e fecero tregua parecchi dì co' Beoti. I quali fatto consiglio fra loro si partirono, e confidatisi nella vittoria acquistata, e nella tregua fecero i sacrifizj a Minerva Itonia per cagione della vittoria, e si misero a far banchetti. Mentre adunque che essi erano occupati ne' conviti, e ne' sacrifizj, i Traci armati gli assalirono e parte n'ammazzarono, e parte ne fecero prigioni. Ora rammaricandosi i Beoti, che i Traci erano mancati della fede loro, essi risposero che per modo alcuno non avevano rotti i patti; perciocché le condizioni della tregua riguardavano i soli giorni, e delle notti non c' era intravenuta menzione alcuna."1

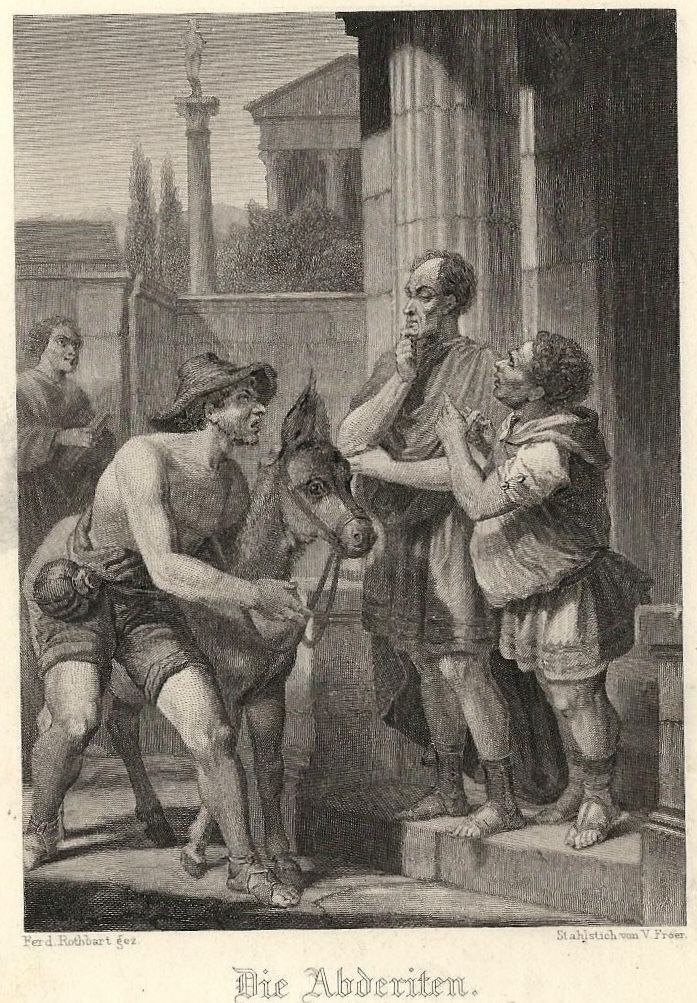

ABDERA L'altro paese di sciocchi, secondo i greci, è Abdera, città della Tracia, situata sulle rive dell'Egeo, famosa soprattutto per un'insigne scuola filosofica, fondata da Leucippo di Mileto, che ebbe tra i suoi allievi Protagora, Anassarco e, soprattutto, Democrito. Tuttavia, nonostante abbia dato i natali a questi illustri personaggi, gli abitanti della città avevano fama di limitatezza e di ottusità e anzi Giovenale scriveva che "anche Democrito trovava materia di riso ogniqualvolta incontrava un suo simile, e la sua saggezza dimostra che uomini grandi, capaci di dare grandi esempi, possono nascere in una terra di caproni e sotto un cielo nebbioso".2

La causa di tale cattiva fama non è nota anche se potrebbe essere legata alla frequenza della malaria che, tra i vari sintomi, può ottenebrare le facoltà mentali. Il termine "abderita" diventò proverbiale non solo in Grecia ma anche a Roma, tanto da essere impiegato da Cicerone3 e da Marziale.4 Legato alla reputazione di ottusità degli Abderiti è l'aneddoto attribuito al poeta Macone, raccolto da Ateneo di Naucrati nei Deipnosofisti o I dotti a banchetto. Il musicista Stratonico, famoso per le sue battute salaci, recatosi ad Abdera, si rese conto che ognuno degli abitanti si era dotato d'un araldo, che aveva il compito di annunciare in quale giorno preferiva che giungesse la luna nuova. La figura dell'araldo nell'antica Grecia aveva un ruolo sociopolitico importante e Macone sembra ironizzare sulla presunzione degli Abderiti che, ormai diventati abitanti di una città provinciale e ininfluente, si servivano di araldi privati, fingendosi assai più autorevoli di quanto fossero in realtà. L'aneddoto più famoso sugli Abderiti è quello con cui Luciano di Samosata apre la sua opera Come si deve scrivere la storia. Lo scrittore narra che sotto il regno di Lisimaco, dunque nel periodo iniziale della decadenza politica ed economica della città, gli Abderiti furono colpiti da un'epidemia, caratterizzata da attacchi di febbre, perdite di sangue dal naso e sudorazione. Questa malattia portava le loro menti "a una condizione ridicola": gli Abderiti, infatti, si misero a recitare tragedie e a declamare giambi, in particolare i versi dell'Andromeda di Euripide, che in quel periodo veniva messa in scena nella loro città.

L'immagine ridicola degli Abderiti passò anche in una raccolta di barzellette, il Philogelos, datata intorno al IV secolo d.C., in cui si trovano ventotto facezie dedicate agli sciocchi abitanti di Abdera. Inspiegabilmente molte storielle fanno riferimento a ernie, idroceli e altre patologie simili e risultano oggi di dubbio gusto. Altre possono invece suscitare ancora l'ombra d'un sorriso: "Un abderita vide un eunuco parlare con una donna e gli chiese se fosse sua moglie. Quando lui rispose che gli eunuchi non possono avere mogli, l'abderita chiese: "Allora è tua figlia?" "Un abderita voleva impiccarsi, ma la corda si ruppe e si ferì alla testa. Andò quindi a prendere una benda dal medico, lo mise sulla ferita… e tornò a casa sua a impiccarsi." "C'era un abderita che cercava di vendere un'anfora senza orecchie. Qualcuno gli chiese perché avesse tolto le orecchie dall'anfora e lui rispose: "Per evitare che sentendo che la venderò cerchi di fuggire." "Ad Abdera, un asino si introdusse in una palestra senza farsi notare e versò dell'olio. Gli abitanti si riunirono, mandarono a prendere tutti gli asini della città e li riunirono nello stesso luogo; poi frustarono l'asino colpevole alla presenza di tutti gli altri, per essere sicuri che il fatto non si ripetesse più." "C'era un abderita a cui morì l'uccellino che gli faceva compagnia. Parecchio tempo dopo vide uno struzzo ed esclamò: "Se il mio uccellino fosse ancora vivo, sarebbe sicuramente di quelle dimensioni!" Gli abderiti restarono un tema letterario anche in tempi più moderni. Jean de La Fontaine vi dedicò una sua favola: Democrito e gli Abderiti: "Sempre in uggia mi fu l'ingiusto e scempio e temerario giudicar del volgo, che sol da sé piglia misura e legge e le cose di false ombre confonde. Ben ne fece a' suoi dì l'esperimento d'Epicuro il maestro, a cui non valse l'alto saper. Pei piccoli saccenti della città, Democrito non parve che un pazzerello… O dèi, quando s'è visto alcun profeta in mezzo a' suoi? Ma pazzi eran questi Abderiti il dì che un messo mandarono ad Ippocrate, chiedendo con lettere a quel medico divino, che venisse a guarir del dotto amico il malato cervel."5 La Fontaine fa riferimento a un romanzo epistolare, che si trova nel "Corpus Hippocraticum", composto verosimilmente intorno alla seconda metà del I secolo a.C.; in tale romanzo i cittadini di Abdera mandano a chiamare il famoso medico Ippocrate per curare il Democrito, loro concittadino, che ritengono pazzo. Il sintomo più preoccupante che manifesta il filosofo è una continua risata, scatenata sia da eventi lieti che tristi.

Alla fine del romanzo, Ippocrate scoprirà che il riso, lungi dall'essere un sintomo di pazzia, dimostra in realtà la somma saggezza di Democrito.6

Nella seconda metà del Settecento, lo scrittore illuminista tedesco Christoph Martin Wieland usò gli abderiti per ironizzare sulla società a lui contemporanea. Nel quarto libro della Storia degli Abderiti, pubblicata nel 1774 e rielaborata nel 1781, si legge di un processo, iniziato per futili motivi, e che rischia di scatenare ad Abdera una guerra civile. La scintilla, che innesca una serie inarrestabile di eventi catastrofici, parte da un dentista di Megara che un giorno noleggia un asino per andare a fare un intervento urgente fuori città. Il caldo insopportabile della pianura della Tracia lo spinge a fermarsi per riposare all'ombra dell'asino. Si scatena quindi una discussione tra lui e l'asinaio, che lo accusa di aver pagato l'asino ma non la sua ombra. Il conflitto f inisce in tribunale, deteriorandosi in una vera e propria lotta per supposti supremi ideali che coinvolge tutta la popolazione, comprese le istituzioni politiche e religiose.

Gli abderiti

Il tema è stato ripreso nel divertente radiodramma del 1962 Processo per l'ombra di un asino dello scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt. La storia finisce con la distruzione dell'intera città di Abdera e con l'asino che, inseguito dall'intera cittadinanza che vuole ucciderlo per vendicarsi, commenta: "Ma, dato che in un certo senso io sono il personaggio principale di questo racconto, non abbiatevela a male e rispondetemi sinceramente e secondo coscienza, mentre i proiettili dei vostri fratelli mi stanno massacrando: l'asino, in questa storia, sono stato forse io?". 7

SCHILDA La più famosa Abdera tedesca è Schilda; non si sa con precisione con quale città odierna si identifichi, se con Schildau, cittadina sassone nei pressi di Torgau, oppure con Schilda, in Brandeburgo, nei pressi della quale nacque Johann Friedrich von Schönberg, l'autore che più ogni altro ha contribuito a rendere famosa la saga degli sciocchi abitanti del paese.8 Von Schönberg, prendendo spunto da una precedente raccolta di racconti burleschi, dal titolo Das Lalen-Buch, pubblica nel 1598: I cittadini di Schilda. Meravigliosa, singolare, inaudita storia e azioni dei sunnominati cittadini di Schilda sita in Misnopotamia, oltre i confini dell'Utopia. Si tratta di un'opera che mette in burla i romanzi utopici, molto popolari al tempo, e ci propone un mondo alla rovescia, in cui mostrando una realtà assurda si prende di mira l'assurdità del mondo reale. Il libro raccoglie 35 storielle. In una si narra che i cittadini di Schilda costruirono un nuovo municipio, di forma triangolare, con un grande portone ma senza finestre. Poiché l'interno era completamente buio, si munirono di sacchi e di ceste, raccolsero all'esterno più luce possibile e si affrettarono a riversarla all'interno del Municipio. Uno si sforzò persino di raccogliere la luce in una trappola per topi. Un'altra volta, in tempo di guerra, per proteggere dal nemico la preziosa campana del municipio, i cittadini di Schilda decisero di buttarla in un vicino lago. Per ricordare dove l'avevano gettata, per poi recuperarla al termine della guerra, essendo pieni di risorse, nel punto in cui avevano gettato la campana, intagliarono una tacca sul fondo della barca che avevano utilizzato per l'impresa. Dopo la guerra non riuscirono a ritrovare la campana e, presi dalla rabbia, tagliarono la tacca e la gettarono fuori dal bordo della barca, il che li mandò a mollo e non fece che aumentare la loro rabbia. Una volta i cittadini tagliarono dei tronchi d'albero che volevano portare in città. Cercando di trasportarli parallelamente alle mura, si accorsero che i tronchi non potevano passare per la porta della cittadina. La soluzione fu quella di distruggere una parte delle mura, a destra e a sinistra della porta, in modo che i tronchi potessero passare. Quando i cittadini si resero poi conto che sarebbe stato molto più facile trasportare i tronchi degli alberi longitudinalmente attraverso la porta, riportarono tutti i tronchi fuori dalla città, murarono nuovamente le mura a sinistra e a destra della porta e finalmente, li riportarono in città nel modo giusto.

Si racconta che i cittadini di Schilda pensarono di costituirsi una riserva di sale per evitare di ricorrere a usurai se, in caso di guerra, non ne avessero avuto a sufficienza. Poiché lo zucchero, che somiglia al sale, si ricava da piante che crescono nei campi, dedussero che anche il sale si potesse ottenere allo stesso modo, seminandolo. Nel timore che i chicchi del sale seminato potessero essere beccati dagli uccelli, misero quattro uomini armati di fucile ai quattro angoli del campo e, per evitare che il campo venisse calpestato da altre bestie, ne misero un quinto guardia col compito di scacciarle. Alcune mucche, sfuggite alla sorveglianza, invasero il campo; il guardiano, per non danneggiarlo ulteriormente, non osò entrarvi, mentre gli uomini armati, incaricati di sparare agli uccelli, non si sentirono autorizzati a sparare ad altre bestie. La questione fu sottoposta al Consiglio del Tribunale che risolse il problema col consueto acume, ordinando che il guardiano, munito d'una verga, entrasse nel campo su una lettiga portata a spalle da quattro persone. In tal modo non avrebbe calpestato il seminato e, agitando la verga, avrebbe potuto scacciare le bestie. Alla fine, l'erba crebbe ma si trattava di ortiche. Tuttavia, i cittadini di Schilda, convinti più che mai che fosse l'erba del sale per averla sentita pungere le loro natiche, si apprestarono al raccolto ma, non riuscendo a mieterla perché pungeva troppo, persero così sia il raccolto che il sale seminato.

I cittadini di Schilda tennero consiglio per trovare il modo di togliere l'erba cresciuta su un antico ed alto muro, dove sarebbe stato difficile falciarla. Il Sindaco propose di farvi pascolare le mucche. La proposta fu accolta e, poiché l'idea era partita dal Sindaco, scelsero di iniziare con la sua. Il problema da risolvere era come far salire la mucca sul muro. Dopo averci pensato un po', legarono un cappio al collo dell'animale e, gettato l'altro capo della corda dalla parte opposta del muro, cominciarono a tirarla a forza di braccia. Quando il cappio si chiuse la bestia ne rimase soffocata, con la lingua fuori dalla bocca. Uno dei presenti cominciò a gridare: "Tirate, tirate è quasi arrivata; è balorda, è maldestra, bisognerebbe darle una spinta". Purtroppo, fu tutto inutile e quando la fecero scendere, si constatò che la mucca era morta. I cittadini non ne furono scontenti poiché, consegnandola al macellaio, ebbero per un po' di che nutrirsi. 9

La stessa storia dell'erba sul muro, o sulla cima di una torre, è narrata con poche varianti anche nelle due città degli sciocchi italiane: Cuneo e Campli, in provincia di Teramo, in Abruzzo. A Cuneo, come racconta Piero Camilla: "L'antichissima torre comunale, dalla quale venivano i richiami per le riunioni dei capi di casa e gli avvisi per i pericoli imminenti, era pericolante. Tra le fratture la terra depositata dal vento aveva messo fuori una bella erbetta. Non riuscendo in alcun modo ad estirparla si ricorse ad un drastico rimedio: fu incaricato il campanaro di issare, a mezzo di lunga fune e di relativa carrucola, sino al livello superiore dell'erba, un asino. Fu l'unica volta in cui i Cuneesi non poterono dar prova di saggezza. Dopo una settimana, avendo perso nell'impresa sette asini, tutti soffocati dal cappio messo al collo nel tentativo di sollevamento, dovettero rinunciarvi per mancanza di animali."10 "Parimenti si racconta per Campli che, essendo cresciuta abbondante l'erba sulla torre campanaria, venne deciso di issarvi un asino per farvelo pascolare. Approntata una lunga fune venne legata l'estremità al collo dell'asino e fatta passare la corda sopra la torre, volenterosi cittadini incominciarono a tirare l'altra estremità della fune a forza di braccia; l'asino venne così issato sul punto desiderato. Ma la bestia, stretta dal cappio, soffocò e vi arrivò con la lingua fuori dalla bocca; i sottostanti nel vedere la strana smorfia dell'asino, la scambiarono per un atteggiamento di soddisfazione ed urlarono, indirizzando l'indice verso la povera bestia: "vedete, è contenta, ride, l'erba gli piace".11

Di Cuneo, di Campli, ma anche di Gotham e altre città degli sciocchi vi parlerò nel prossimo Contastorie.

NOTE

1 L'episodio è riportato anche da Strabone, "Geografia", IX.

2 Giovenale, "Satire", 10, 47-50. "Nebbioso cielo" (crassus aer) indica che l'aria stessa di Abdera era grossolana, pregna di stoltezza.

3 Marco Tullio Cicerone, "Epistulae ad Atticum", IV, 17.

4 Marziale, "Epigrammi", 10, 25; dove accusa chi dice sciocchezze di avere "il cervello del popolo di Abdera" (Abderitanae pectora plebis habes).

5 Jean de La Fontaine, Democrito e gli Abderiti, in Favole, Libro ottavo XXVI (1669).

6 Per chi desiderasse approfondire i contenuti del romanzo, cfr. Giulia Ecca, "Il ruolo degli Abderiti nell'incontro tra Ippocrate e Democrito", su "SemRom. Seminari romani di cultura greca", IX, 2020.

7 Il testo di Dürrenmatt è reperibile in internet: DURRENMATT Friedrich__Processo per l'ombra di un asino__null__U(31)-D(5)__Unavailable__0.pdf

8 La pagina di Wikipedia in tedesco propone anche altre ipotesi: Mährisch Schildberg, in Moravia, Sayda, Beckum, Hirschau, Teterow, Oberdürrbach.

9 Le storielle su Schilda sono tratte dalla pagina Schildbürger della versione tedesca di Wikipedia e da L'asino e il sale di Arnaldo Giunco.

10 Piero Camilla, Cuneo. Storielle e Storia.

11 Arnaldo Giunco, L'asino e il sale.